The Conversation : « Pharma, cosmétique… et si les déchets végétaux aidaient à développer l’économie circulaire ? »

Publié par Université Savoie Mont Blanc, le 12 mai 2025 280

Cet article a été écrit par Maher Abla, enseignant-chercheur en chimie de l'UR CONFLUENCE de l'Université Catholique de Lyon (UCLy), par Grégory Chatel, enseignant-chercheur en chimie verte au laboratoire Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM) de l'USMB, par Philip Lawrence, professeur de l'UCLy en virologie, de l’UR CONFLUENCE de l'UCLy, et par Thanh-Nhat Pham, enseignant-chercheur en chimie et biochimie, de l'UR CONFLUENCE de l'UCLy. L'article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. [Lire l'article original]

Aujourd’hui considérés comme des déchets, les sous-produits de la biomasse (notamment générés par l’agriculture et l’agroalimentaire) présentent pourtant un potentiel intéressant dans le cadre de l’économie circulaire. Dans certaines industries, par exemple pharmacie et cosmétique, ces biomolécules pourraient avantageusement remplacer des dérivés de produits pétroliers.

Au-delà du seul changement climatique et de la pollution, ce sont désormais plusieurs limites planétaires qui sont en passe d’être franchies. Dans ce contexte, il est urgent de limiter le recours aux matières premières dérivées des produits pétrochimiques.

Pour cela, une voie est celle de l’économie circulaire. Celle-ci, demandée par l’Agenda 2030 des Nations unies et soutenue par des réglementations telles que le Plan d’action pour l’économie circulaire (PAEC) de la Commission européenne et la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), est plus vertueuse pour l’environnement. Elles visent à limiter la production de déchets et à la préservation des ressources naturelles.

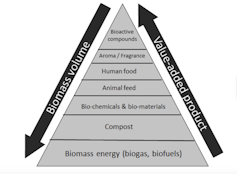

La valorisation des déchets végétaux issus de l’exploitation de la biomasse représente une opportunité majeure pour l’économie circulaire. Souvent qualifiés à tort de déchets industriels, ces sous-produits sont encore largement sous-exploités, étant principalement destinés au compostage, à la méthanisation ou à l’incinération. Pourtant, ils recèlent un fort potentiel pour l’industrie agroalimentaire, cosmétique, voire pharmaceutique, en tant que sources de molécules à haute valeur ajoutée, dont la production par des procédés conventionnels reste coûteuse et peu durable.

Les déchets de biomasse dans l’économie circulaire

L’économie circulaire décrit le process par lequel des ressources sont extraites pour fabriquer des produits, et où l’on va ensuite récupérer et recycler les matériaux utilisés à la fin de la vie du produit.

Dans ce cadre, les produits inutilisés – ou devenus inutilisables – sont transformés en nouvelles matières premières permettant à leur tour de créer de nouveaux produits. La recherche de nouvelles ressources renouvelables et de procédés de revalorisation écoresponsables est ainsi une dimension importante de l’économie ciculaire.

Sous cet aspect, la valorisation des sous-produits de la biomasse, souvent qualifiés à tort de déchets industriels, est cruciale.Les industries alimentaires et agricoles présentent à cet égard un potentiel intéressant. Les sous-produits de la biomasse peuvent être classés en deux catégories principales :

- ceux générés dans les champs (à la ferme). Les sous-produits agricoles, également connus sous le nom de résidus de récolte, comprennent les tiges, les feuilles et les graines des plantes agricoles, ainsi que les racines et les enveloppes dérivées des résidus agricoles et des processus de transformation des matières premières ;

- et ceux générés par la transformation industrielle (hors de la ferme). Les sous-produits non agricoles, générés lors de la transformation industrielle, comprennent les pelures, les huiles et les marcs.

Chaque année, des millions de tonnes de sous-produits de la biomasse, issus de l’agroalimentaire, de la sylviculture et d’autres secteurs industriels, sont considérés comme des déchets. Ces sous-produits sont généralement éliminés par l’incinération, mis en décharge, compostés ou utilisés pour la production d’énergie (méthanisation, par exemple).

Pyramide de la valorisation de la biomasse. Actuellement, la majorité des déchets de biomasse est convertie en énergie et en compost, et seule une petite partie est transformée en composés de haute valeur. Fourni par l'auteur[/caption]

Pyramide de la valorisation de la biomasse. Actuellement, la majorité des déchets de biomasse est convertie en énergie et en compost, et seule une petite partie est transformée en composés de haute valeur. Fourni par l'auteur[/caption]Ces méthodes, même lorsqu’elles permettent la valorisation des déchets, par exemple en produisant des engrais (compostage) ou de l’énergie (méthanisation), posent d’importants problèmes environnementaux, sociaux et économiques.

Le véritable enjeu est que, dans ce cadre, les sous-produits de la biomasse ne sont pas perçus comme des sources potentielles de biomolécules valorisables.

Or, on peut extraire des sous-produits de la biomasse des molécules à haute valeur ajoutée. Elles peuvent être utiles dans de nombreux secteurs industriels, par exemple les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, l’agroalimentaire, les biomatériaux ou encore le traitement de l’eau. En outre, ces molécules et biopolymères tels que polyphénols, cellulose, hémicellulose et lignine sont souvent difficiles et/ou coûteux à produire de novo.

Des « déchets » riches en biomolécules précieuses

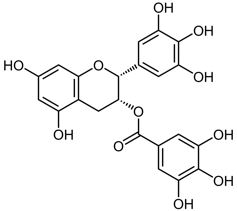

Structure chimique du gallate d’épigallocatéchine (EGCG).[/caption]

Structure chimique du gallate d’épigallocatéchine (EGCG).[/caption]Par exemple, les déchets de thé sont riches en molécules bioactives telles que les catéchines, comme le gallate d’épigallocatéchine (EGCG) qui possède des propriétés antioxydantes, anti-pigmentation et des effets protecteurs contre les photodommages induits par les UV. Cela les rend intéressants pour les produits de soins de la peau. De même, le marc de gingembre est riche en antioxydants, ce qui en fait une source naturelle de conservateurs alimentaires.

Les plantes invasives, comme ici la renouée du Japon (Fallopia japonica) peuvent comporter des biomolécules intéressantes à valoriser. Jon Sullivan/Flickr, CC BY-SA[/caption]

Les plantes invasives, comme ici la renouée du Japon (Fallopia japonica) peuvent comporter des biomolécules intéressantes à valoriser. Jon Sullivan/Flickr, CC BY-SA[/caption]Certaines espèces végétales envahissantes, comme la renouée du Japon (Fallopia japonica) ou le genêt d’Espagne (Spartium junceum) sont également des sources prometteuses de molécules bioactives. Par exemple, la renouée du Japon est riche en resvératrol, un polyphénol largement utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et ses effets bénéfiques sur la peau.

Les sous-produits de la biomasse peuvent également constituer un substrat nutritif pour des micro-organismes capables de produire des biomolécules d’intérêt.

Les produits biosourcés peuvent aussi remplacer de nombreux produits dérivés du pétrole, notamment dans la production de bioplastiques ou de biopolymères, contribuant ainsi au développement d’industries plus écologiques. Les progrès des biotechnologies et de la chimie verte joueront un rôle crucial dans cette nouvelle approche de la bioéconomie circulaire.

Autre enjeu : celui de traiter et de valoriser les déchets de biomasse localement pour contribuer à la résilience des territoires et pour réduire les émissions liées au transport. L’organisation de la filière, comme le soulignait récemment notre groupe de recherche à l’occasion d’une demi-journée scientifique sur les façons de mieux valoriser la biomasse en région Auvergne-Rhône-Alpes, est cruciale.

L’apport des approches non conventionnelles

Les techniques d’extraction conventionnelles telles que la macération, l’infusion, la percolation ou l’extraction Soxhlet nécessitent jusqu’à plusieurs jours pour produire des molécules bioactives intéressantes à partir de biodéchets. Ces méthodes impliquent souvent l’utilisation de conditions extrêmes, telles que des températures élevées et, dans certains cas, des processus à haute pression pour accélérer l’extraction. Des solvants organiques sont aussi fréquemment utilisés, car les composés cibles sont généralement peu solubles dans l’eau.

Ces procédés conventionnels présentent des rendements assez faibles ainsi que d’autres inconvénients. Ils consomment généralement beaucoup d’énergie, entraînant des émissions de gaz à effet de serre conséquentes et l’utilisation de solvants toxiques dérivés de sources pétrochimiques.

De plus, les conditions extrêmes associées à ces procédés peuvent altérer la stabilité des composés, entraînant leur dégradation et une perte de bioactivité, notamment pour les polyphénols, ce qui limite les applications potentielles des extraits obtenus.

Inspirée des principes de la chimie verte, l’éco-extraction offre des alternatives pour réduire ces problèmes et contribuer à l’objectif de durabilité. On entend par là, de nouvelles approches à moindre impact environnemental, comme les ultrasons, l’irradiation par micro-ondes, le plasma non thermique, la mécanochimie et d’autres éco-innovations.

Ces méthodes nécessitent des conditions et des matériaux plus respectueux de l’environnement, notamment des solvants plus verts. Il peut s’agir d’eau ou de solvants alternatifs aux solvants pétroliers, par exemple les solvants eutectiques profonds naturels, de l’anglais Natural Deep Eutectic Solvents (Nades). Il s’agit de mélanges de composés naturels tels que des sucres, des acides organiques, des acides aminés, des polyols ou des vitamines, qui forment un liquide homogène capable de remplacer les solvants organiques conventionnels.

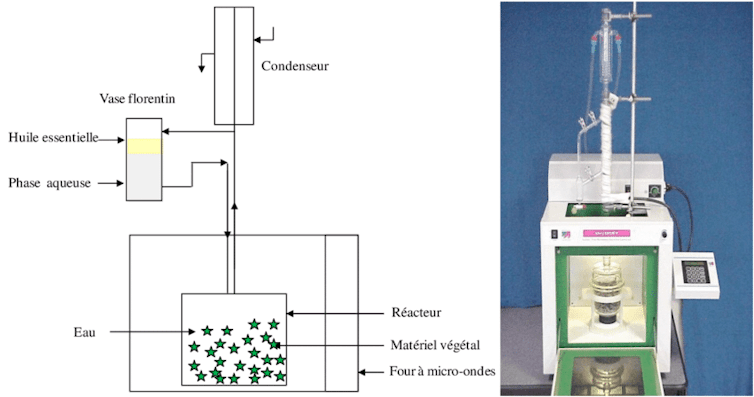

Des fluides supercritiques – tels que le CO₂ supercritique – peuvent également être d’excellents substituts aux solvants classiques. Ces derniers combinent des propriétés de liquides et de gaz, grâce à un ajustement de la pression et de la température, pour créer un solvant efficace, non toxique et plus facilement recyclable pour l’extraction des molécules naturelles. L’extraction assistée par micro-ondes, enfin, peut même être réalisée sans solvants.

Exemple d’extraction sans solvant assistée par micro-ondes SFME. Asma Farhat[/caption]

Exemple d’extraction sans solvant assistée par micro-ondes SFME. Asma Farhat[/caption]Revenons-en à notre exemple des déchets de thé : l’application d’ultrasons puissants à des déchets de thé noir broyés augmente la quantité de polyphénols extraits, ce qui les rend plus efficaces en tant qu’antioxydants par rapport aux extraits obtenus à l’aide de techniques conventionnelles comme la macération.

Des résultats similaires ont été obtenus pour la valorisation du marc de pommes, du marc de café usagé et d’autres déchets industriels grâce à divers procédés innovants développés en laboratoire ou à l’échelle semi-pilote.

La bioraffinerie, un modèle clé de la valorisation des biodéchets

L’approche de la bioraffinerie constitue un modèle prometteur pour la revalorisation des biodéchets agroalimentaires. Ce procédé vise à transformer ces résidus en composés de haute valeur grâce à une succession d’étapes d’extraction ciblée. Chaque coproduit généré peut ainsi servir de matière première pour les étapes suivantes, optimisant l’utilisation des ressources.

Pour être efficace, ce modèle repose sur des technologies à faible impact environnemental et l’utilisation de solvants verts tels que l’eau, les solvants eutectiques profonds naturels (Nades) ou le CO2 supercritique. Une organisation rigoureuse de la filière, incluant une disponibilité locale des matières premières et une gestion optimisée des flux de déchets, est également essentielle.

Atteindre un objectif zéro déchet dans ces installations reste néanmoins un défi. Selon les applications visées, les étapes de purification et le traitement des molécules bioactives après extraction sont des enjeux majeurs. Il est également crucial de développer des indicateurs fiables pour évaluer l’impact environnemental, de réaliser des analyses du cycle de vie dès l’échelle du laboratoire et d’anticiper les contraintes économiques et réglementaires freinant l’industrialisation.

La généralisation de ces procédés verts dépendra de la capacité à surmonter ces obstacles. En intégrant ces innovations dans un modèle d’économie circulaire, les déchets végétaux peuvent être transformés en ressources précieuses, contribuant ainsi à une industrie plus durable.